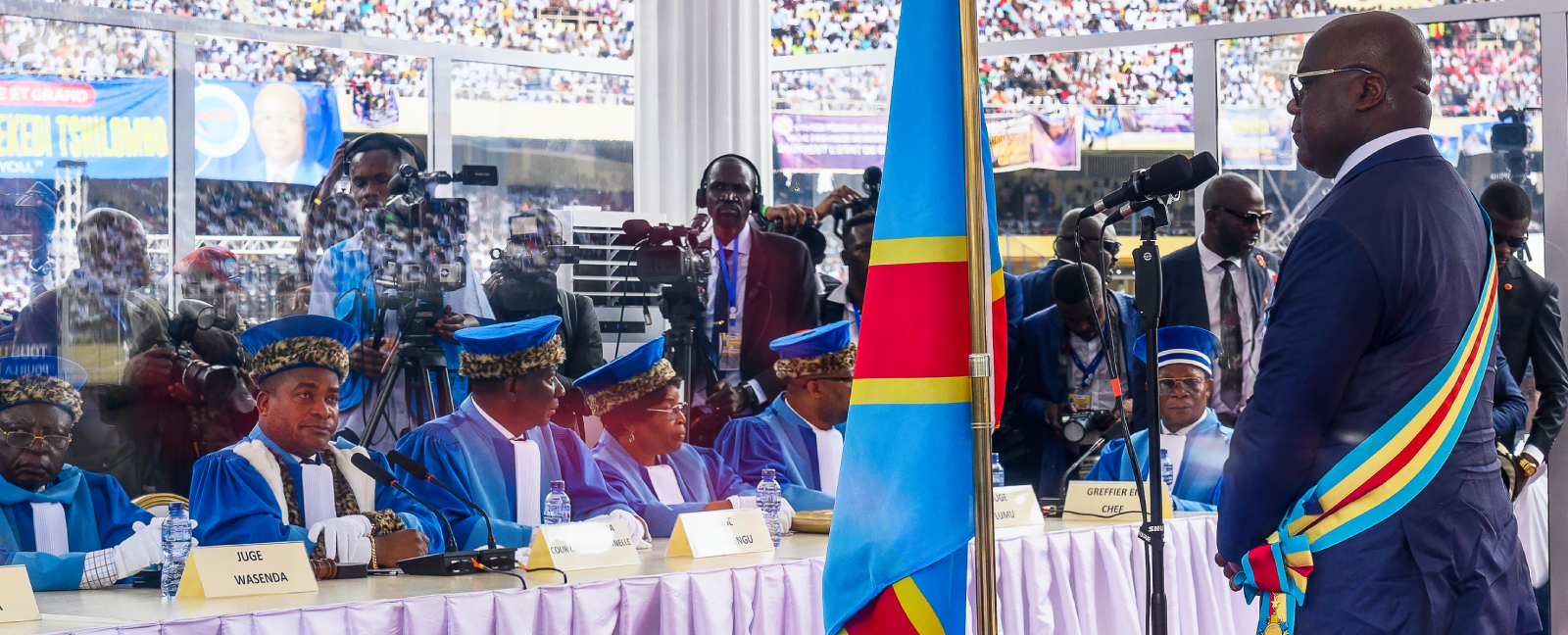

Le président de la RDC Felix Tshisekedi apparaît avec les juges de la Cour constitutionnelle lors de sa cérémonie de prestation de serment le 20 janvier 2024. (Photo : AFP/Arsene Mpiana)

Pour reprendre les mots de Joseph Staline, « ce qui compte, ce n’est pas qui vote, mais qui compte les votes ». Et l’on pourrait ajouter : « et qui contrôle la commission électorale et les tribunaux de première instance ».

L’adage s’est appliqué à plusieurs élections africaines récentes où les citoyens se sont rendus aux urnes et ont vu le décompte de leurs bulletins de vote manipulés. Les commissions électorales ont annoncé des résultats invraisemblables, qui ont été immédiatement contestés. Les parties lésées ont été invitées à « aller devant les tribunaux » pour obtenir réparation, mais les juges ont rejeté leurs requêtes et confirmé le résultat favorable au président sortant, qui a été dûment investi. Les félicitations ont alors afflué de la part des dirigeants africains et étrangers malgré la fraude électorale avérée. Les récentes élections en République démocratique du Congo (RDC), au Zimbabwe, en Égypte, au Gabon, en Sierra Leone, à Madagascar et en Ouganda semblent avoir suivi cette tendance. Il est à noter que dans presque tous les cas, la plupart des dirigeants de l’opposition ont refusé de saisir les tribunaux en invoquant leur partialité.

Plus de la moitié des 19 élections qui se tiendront cette année en Afrique risquent de n’être que des formalités superficielles.

La politisation, la corruption et la cooptation généralisées des tribunaux, des commissions électorales et d’autres institutions sont l’une des raisons pour lesquelles plus de la moitié des 19 élections africaines de cette année risquent d’être des formalités superficielles dont les résultats sont connus à l’avance. Seuls 5 de ces 19 pays sont classés « libres » selon l’indice annuel de Freedom House.

Les tribunaux sont d’une importance vitale en raison de leur pouvoir d’interprétation de la loi et d’émission d’ordonnances contraignantes. Lorsqu’ils sont correctement utilisés, ils constituent le fer de lance dans la lutte contre l’illégalité et les menaces extraconstitutionnelles qui pèsent sur la démocratie. Leur indépendance est également essentielle pour maintenir l’impartialité et l’intégrité des commissions électorales. Cependant, lorsque les tribunaux sont cooptés, ils peuvent entériner les illégalités, renforcer l’impunité et affaiblir les autres institutions de contrôle. La capture des tribunaux est un instrument majeur entre les mains des régimes ayant l’intention de renverser les freins et contrepoids inhérents à une démocratie.

Les différentes formes de soumission judiciaire

Une enquête Afrobaromètre sur les institutions judiciaires a révélé que les tribunaux sont parmi les institutions suscitant le plus de méfiance en Afrique. Près de la moitié des personnes interrogées (43 %) font « pas du tout ou juste un peu » confiance aux tribunaux. Par ailleurs, 33 % des personnes interrogées pensent que tous ou la plupart des juges et des magistrats sont corrompus, et 54 % estiment qu’il est « difficile ou très difficile » d’obtenir de l’aide auprès des tribunaux.

Les tactiques employées par les gouvernements pour contrôler et coopter les tribunaux varient considérablement. La plupart des constitutions africaines chargent le président de la Cour suprême de diriger le pouvoir judiciaire. Dans la pratique, le véritable pouvoir appartient au ministre de la Justice et au procureur général – des membres de confiance de l’exécutif, et souvent du parti au pouvoir. Ils exercent une influence considérable sur le fonctionnement des tribunaux, notamment sur les budgets, l’administration et même les types d’affaires dont ils peuvent être saisis.

Le président béninois Patrice Talon. (Photo : Présidence de la République du Bénin)

Le président béninois Talon a fourni un exemple classique de la manière dont un exécutif peut prendre la mainmise un système judiciaire autrefois fièrement indépendant – et démanteler les contrôles dans le processus démocratique. Après l’acquittement en 2018 de Sébastien Ajavon, l’opposant de Talon aux élections de 2016, dans une affaire de contrebande de drogue, le ministre de la Justice de Talon, Joseph Djogbénou, a piloté la création d’un nouveau tribunal spécial, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), qui a rejugé et condamné Ajavon. La CRIET a de nouveau été utilisée pour inculper les opposants de Talon après l’élection contestée de 2021, à la suite de laquelle un juge de la CRIET a démissionné pour cause d’influence politique indue et a été contraint de fuir le pays pour sa sécurité. Le juge, Essowé Batamoussi, a expliqué plus tard « qu’il n’y a pas de magistrats là-bas [à la CRIET de Porto Novo] mais plutôt de simples agents d’exécution dont la tâche est de mettre en forme et de signer les décisions qui ont été prises à la chancellerie afin de leur conférer une forme et une substance judiciaires ».

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples d’Arusha a condamné les décisions de la CRIET et a ordonné l’annulation de la condamnation d’Ajavon. Au lieu de cela, Talon a nommé Djogbénou à la tête de la Cour constitutionnelle du pays. Talon a pu compter sur Djogbénou pour obtenir des décisions favorables telles que la validation des obstacles à la capacité des partis d’opposition à s’inscrire et à participer aux élections, ce qui a conduit à des élections législatives sans contestation en 2019 et à la réélection de Talon en 2021.

Au Kenya, la titularisation des juges n’a été rétablie qu’en 2010 par la nouvelle constitution. Malgré cela, les gouvernements successifs ont intimidé les juges d’une manière qui a influencé les décisions judiciaires.

Les membres du parti au pouvoir au Parlement ont demandé au président kenyan William Ruto de mettre en œuvre une « chirurgie judiciaire radicale » pour punir les hauts magistrats qui ont mis en doute la constitutionnalité de plusieurs propositions politiques et se sont prononcés contre elles. L’expression « chirurgie judiciaire radicale » fait référence à la période pendant laquelle l’administration de Mwai Kibaki a accusé de corruption, sans preuve, près de 100 juges et magistrats de haut rang et leur a ordonné de démissionner dans les deux semaines ou de comparaître devant des tribunaux. Seuls cinq d’entre eux ont été réintégrés à l’issue de cette opération.

Des démissions ciblées de hauts magistrats ont eu lieu en Angola, en Guinée équatoriale, en Guinée, au Mozambique, au Nigeria, au Sud-Soudan, au Soudan, en Tanzanie, en Ouganda et au Zimbabwe au cours des dernières années, pour n’en citer que quelques-uns. En Tunisie, le président Kaïs Saïed a limogé 57 hauts magistrats en 2022 dans ce que beaucoup ont appelé un « coup d’État constitutionnel ». Le dirigeant de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang, âgé de 81 ans, détient le titre officiel de « premier magistrat », avec le pouvoir exclusif de nommer et de révoquer les juges. Des pouvoirs similaires sont dévolus au président camerounais Paul Biya, 91 ans, et au président du Soudan du Sud Salva Kiir. En 2020, la Cour de justice de l’Afrique de l’Est a ordonné à M. Kiir de réintégrer 14 juges qu’il avait licenciés en 2017 pour avoir réclamé de meilleures conditions de travail et leur indépendance – une ordonnance à laquelle il ne s’est toujours pas conformé.

Des juges et des avocats tunisiens protestent contre la remise en cause de l’indépendance du système judiciaire par le président Kaïs Saïed devant le Palais de justice de Tunis. (Photo : AFP/Fethi Belaid)

La commission d’enquête judiciaire sud-africaine sur les allégations d’accaparement de l’État a constaté que l’absence délibérée de poursuites par les procureurs de l’État pour corruption permettait à des intérêts privés d’exercer une influence indue sur des institutions publiques sensibles. Dans d’autres cas, les procureurs de l’État retirent tout simplement les accusations, apparemment en raison d’un manque de preuves. C’est ce qui s’est produit en Ouganda en 2023, lorsque le directeur des poursuites publiques a demandé aux procureurs de l’État de retirer les accusations portées contre le fils du président, le général Muhoozi Kainerugaba. Il avait été accusé de désobéissance à une obligation statutaire et de nuisance publique pour s’être engagé dans des campagnes politiques en violation des règles permanentes interdisant aux officiers en service de se livrer à de telles activités.

Dans d’autres cas, les gouvernements utilisent un instrument peu connu mais puissant appelé « nolle prosequi », qui permet au chef du contentieux de l’État de retirer toute affaire devant n’importe quel tribunal. Presque toutes les anciennes colonies britanniques conservent cette relique coloniale dans leurs livres de droit.

Le contrôle des budgets judiciaires est un autre moyen pour les gouvernements de garder la mainmise sur les tribunaux. En Afrique de l’Ouest, le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Togo exigent que le pouvoir judiciaire soumette ses budgets pour intégration dans le budget de l’État, sans avoir le dernier mot sur les crédits.

Dans de nombreux pays africains, les dirigeants de l’exécutif contrôlent de manière quasi exclusive les nominations judiciaires.

Dans de nombreux pays africains, les dirigeants de l’exécutif contrôlent de manière quasi exclusive les nominations judiciaires. Le Botswana, les Seychelles et l’Afrique du Sud sont des exceptions notables. En Afrique du Sud, le pouvoir de nomination est cérémoniel car les candidats sont sélectionnés et nommés par la Commission du service judiciaire. Le président ne peut pas procéder à des nominations en dehors de ces nominations. Dans d’autres pays où de telles commissions existent, les exécutifs nomment la pluralité des membres ou les contrôlent totalement. En RDC, par exemple, le Conseil de gouvernement du pouvoir judiciaire (GCJ), composé de 26 membres, est contrôlé par la coalition politique du président.

Cette situation est reproduite dans les cours suprêmes de la RDC, telles que la Cour constitutionnelle, qui se compose de neuf juges – trois de la propre initiative du président, trois du Parlement, où la coalition du président détient une supermajorité, et les trois restants de la GCJ. Le président Félix Tshisekedi a pris le contrôle de toutes ces structures en 2021 après avoir installé des alliés au sein de la GCJ et des juridictions supérieures, suivant les traces de ses prédécesseurs, Joseph Kabila, Laurent Kabila et Mobutu Sese Seko.

Les cours suprêmes de la RDC se sont rangées du côté de Tshisekedi pour de nombreuses mesures controversées telles que « l’état de siège » qu’il a imposé en Ituri et au Nord-Kivu en 2021, qui a institué la loi martiale, le jugement de civils devant des tribunaux militaires, et la suppression de l’inscription des électeurs et de la participation aux élections de 2023. L’état de siège a été prolongé plus de 50 fois malgré les preuves qu’il visait principalement les militants de l’opposition, les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme. Comme l’a fait remarquer un législateur, « le président a maintenant la cour constitutionnelle qu’il voulait, le parlement qu’il voulait, la même chose pour le Sénat, le premier ministre et le gouvernement ».

La mainmise du président des Comores, Azali Assoumani, sur les tribunaux s’est achevée en 2018 par la mise en scène d’un référendum qui a aboli la Cour constitutionnelle et l’a remplacée par une chambre constitutionnelle très partisane de la Cour suprême. Les plus hautes juridictions des Comores ont ensuite entériné l’abolition par Assoumani de la présidence tournante entre les îles des Comores, certifié la prolongation de son mandat pour deux autres mandats de cinq ans et placé des obstacles majeurs sur le chemin de ses opposants, tels que la suspension de leurs candidatures aux scrutins de 2019 et 2024.

Résilience démocratique

Heureusement, dans certains cas, les juges ont affirmé leur indépendance et rétabli la confiance du public dans leur capacité à agir de manière équitable et judicieuse. Au Sénégal, des personnes de tous horizons ont félicité le Conseil constitutionnel pour avoir annulé le décret du président Macky Sall modifiant les dates des élections et prolongeant de fait son mandat.

La Haute Cour du Kenya. (Photo : Wing)

Les cours suprêmes du Kenya et du Malawi se sont prononcées contre les candidats sortants dans des affaires très médiatisées, annulant les résultats des élections présidentielles jugées non crédibles en 2017 et 2020, respectivement. La décision kenyane a été particulièrement innovante puisqu’elle a été citée comme précédent dans la décision du Malawi. L’affaire kenyane elle-même ne s’est pas produite dans le vide. Elle est le fruit d’une action publique civile soutenue, de manifestations, d’un engagement médiatique, de pétitions parlementaires et de litiges stratégiques de la part de professeurs d’université, d’étudiants, de dirigeants de l’opposition et de la Law Society of Kenya (Société de droit du Kenya).

La pétition historique de Maina Kiai de 2016, une pétition de la société civile introduite avant les élections de 2017 par le juriste Maina Kiai, est le modèle des litiges plus récents. Dans cette affaire, la Haute Cour a ordonné l’application de normes novatrices en matière de transparence, d’intégrité et de responsabilité pour les élections, qui ont guidé la décision de la Cour suprême en 2017. Ces normes ont également été visibles lors des élections de 2022, au cours desquelles la commission électorale s’est davantage engagée à respecter les règles qu’à aucun autre moment de l’histoire du Kenya. Entre autres dispositions, elle a décidé que les résultats des bureaux de vote étaient définitifs et ne pouvaient en aucun cas être modifiés. Cette décision a mis fin à la pratique consistant à conférer à la commission électorale des pouvoirs étendus lui permettant de vérifier, de modifier et d’annoncer seule les résultats. La Cour d’appel a confirmé la requête de Kiai dans son intégralité en août 2017, alors que le gouvernement n’avait pas obtenu gain de cause.

Les partis au pouvoir ont tenté de neutraliser ces efforts en les ignorant tout simplement ou en recourant à des mesures juridiques et législatives pour limiter leur impact. Au Zimbabwe, un amendement donnant au président Emmerson Mnangagwa un plus grand contrôle sur les nominations judiciaires, y compris un renouvellement annuel du contrat des juges de la Cour constitutionnelle, a été promulgué en 2021. De même, l’administration Tshisekedi en RDC a ignoré les efforts de la société civile pour introduire des réformes institutionnelles et législatives afin de créer des conditions équitables avant les élections.

Les acteurs de la société civile continuent de réclamer l’impartialité des tribunaux.

Les défenseurs des droits civiques continuent cependant à faire pression en faveur de l’impartialité des tribunaux. En septembre 2023, la Cour constitutionnelle de Zambie a estimé que le Parlement avait enfreint la Constitution en n’adoptant pas de loi visant à garantir l’indépendance financière totale du pouvoir judiciaire. Elle a ordonné que, jusqu’à l’adoption de ces lois, le ministère des Finances fasse rapport au Parlement tous les six mois sur les mesures qu’il prend pour garantir l’indépendance financière du pouvoir judiciaire. Cette pétition a été introduite par l’un des avocats les plus éminents de Zambie, avec le soutien massif de la société civile.

Les organisations de la société civile ont également élargi l’architecture normative de l’Union africaine pour soutenir les luttes nationales en faveur de l’indépendance judiciaire. En novembre 2023, l’Union panafricaine des avocats, les Défenseurs africains, les Défenseurs du Sud et le Forum des juges et juristes africains ont réussi à faire pression sur la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples pour qu’elle adopte une résolution visant à nommer un référent sur l’indépendance judiciaire en Afrique lors de sa 77ème session à Arusha, en Tanzanie. Cela a permis de créer un mécanisme pour documenter, surveiller et rapporter les menaces à l’indépendance judiciaire et recommander des mesures appropriées.

Prévenir la disparition des juges impartiaux

L’un des principaux dirigeants de l’opposition africaine compare l’environnement électoral hostile dans de nombreux pays africains à une restriction de la circulation sanguine dans le bras. « Le bras finit par devenir mou et meurt de l’intérieur parce que les vaisseaux sanguins ont été coupés. » Tout comme les vaisseaux sanguins sont vitaux pour les organes, un environnement démocratique florissant est également essentiel à l’instauration d’une véritable démocratie. Les juges devraient reconnaître le rôle unique qu’ils jouent dans la réalisation de cet environnement, sans lequel la démocratie reste en péril. Pour leur part, les citoyens doivent continuer à utiliser tous les moyens disponibles pour faire pression en faveur de normes plus élevées en matière d’indépendance judiciaire.

Appeler les parties lésées à « saisir la justice » sans reconnaître la cooptation des cours suprêmes est insuffisant.

L’environnement politique étouffant dans de nombreux pays africains signifie qu’il est insuffisant d’appeler les parties lésées à « saisir la justice » sans reconnaître la cooptation des cours suprêmes. Les observateurs électoraux devraient évaluer explicitement l’état de l’indépendance judiciaire avant le début de la période électorale officielle. Les partenaires démocratiques régionaux et internationaux devraient également accorder une plus grande attention au renforcement de l’état des systèmes judiciaires. La réforme judiciaire exigera également de ces acteurs régionaux et internationaux qu’ils fassent davantage pour soutenir les citoyens et dénoncer les élections frauduleuses.

Ressources complémentaires

- Peter Fabricius, « Election Rigging Claims Spark Turbulence in Comoros », ISS Today, Institute for Security Studies, 19 janvier 2024.

- Joseph Siegle et Candace Cook, « Les élections de 2024 en Afrique : des défis et opportunités pour retrouver l’élan démocratique », Éclairage, Centre d’études stratégiques de l’Afrique, 17 janvier 2024.

- Paul Nantulya, « Les élections en République Démocratique du Congo : une persistante crise de légitimité », Éclairage, Centre d’études stratégiques de l’Afrique, 2 janvier 2024.

- Centre d’études stratégiques de l’Afrique, « En Afrique, le contournement des limites de mandats et les putschs, ou les deux revers d’une même médaille », Infographie, 27 octobre 2023.

- Mark Duerksen, « La démocratie détricotée au Bénin », Éclairage, Centre d’études stratégiques de l’Afrique, 5 mai 2021.

- Chidi Odinkalu, « Around Africa, Judicial Independence Confronts Viral Authoritarianism », Voices, Open Society Justice Initiative, 23 septembre 2020.